【追記】第2回オーストラリア特講を終えて

「第二回オーストラリア特講(12月11日から18日ゴールドコースト会場)をやってみて」

今回も長いようで短い一週間のオーストラリア特講が終わりました。二回目とは言え、みんなで探り合った新鮮な特講でした。

今回は真夏の特講でもあり朝昼夕とプールに飛び込んで研鑽会開始が遅れることもしばしばありました。

参加者は21名で前回の特講生から送り出された背景を感じる特講でもありました。スタッフにも前回の特講から4名がはいってくれました。研鑽会の特徴としては参加者と係り27名が一つになってトコトン探りあったなあと思える特講でした。

特に実践の書を読み取り探っていこうとする姿勢には感動するものがありました。探っていく中で自分達が本当にやりたいことがここに書かれてある。この研鑽会の場がコミューンそのものだ。この場を拡げていくことが自分達のやりたかったことだと気付けていったようでした。

オーストラリアでの2回の特講を通して思えることは社会を変えて行こうとする意欲の高い人達がどんどん集まってくるこのオーストラリアでこそ特講が求められている。特講で観念が転換することで自分達のやりたい本物の社会造りが実現していくのだなと思えました。もうすでに3月の第三回特講の申込者が何人もいる。これからも一体の人としてオーストラリアで特講が根付くところを一緒に進めて行きたく強く思えました。

英語力のある日本の会員の世話係りが入ることでより一層オーストラリア特講の中味が進むように思えました。

6人の係団にも最初から「何があっても、絶対離れない、一つでやって行こう」というベースがあったように感じました。それでもやっぱり、いろいろ出てくる。係り研では妹尾さんが今まで自分が進めてきた特講をクリスとダイアンに伝えていこうとするが、クリスとダイアンはその言われたことをその形でやろうとすると心が入らなくて、何か噛み合わないものをみんなが感じました。通訳する私が「妹尾さん、もっとこんなふうに言わないと伝わらないよ」、「クリス、もっと自分の思っていること言わないと伝わらないよ」と言いつづけましたが、一歩もそこから進まなかった。日本語と英語の問題以前に私が「相手がもっとこうしないとだめ」と言っている自分、通訳の立場に徹してない自分に気が付いた瞬間があって、そこから「私の特講」が始まりました。

研鑽会の真ん中に座って、その研鑽会を進行する役割をやらせてもらうこともありました。「ここのところに向き合って欲しい」という自分の強い願いと「どこにでも行く」特講生。そこも苦労しました。

今回の特講生は敏感で、私の「ハイ、次に行こう」というタイミングがちょっとでも早かったら、すぐに「自分の気持ちを受けてもらえなかった」と素直に反応してくれました。そのおかげで、私は本当に一つになっている世界に出会いました。こんなふうに生きて行きたいと強く思いました。

最初は、まあ、そういう係、中々自分に向き合えない特講生、やっぱり気になります。そこである瞬間にその人が変わっていく、花が咲くような感じで、それを見ると嬉しい気持ちがあふれます。ただ「気になる」というところから「この人はいつ花を開くのかな」と待っているようになって、楽しみにすると次から次が咲いてくる、不思議な感じでした。

特講が終わって、交流会の中で、開く人がいた。その後の食事の後、今回特講受けた人がもう一回寄ろうとなって「残れないと言っていたのに、残れるじゃ」その改めての出発研の中でもまた開く人がいて、どこかでみんなの花が咲くのだなと安心してみんなを送り出せました。

今回参加した特構生の多くはこれからの時代にはコミュニティでやって行く道しか無いと考えている人が殆どで、どうやって持続可能なコミュニティを創って行くのか、その具体的方法、またはモデルを探していました。多くの人は特講でヤマギシズムの真髄に触れそれをどのようにして現在の社会風潮の中で顕していくのか、探っていると思う。個々で感じた理想社会ではなく、その一致点を見いだし、顕して行く過程において観念の転換と研鑽が、一人も妥協無く各々に見合った役割を果たしていく為に、不可欠な要素だという事を感じた特講だった。

今回、特講世話係をする際に自分の英語レベルで本当に係が務まるのか、という疑問と不安があった。でもそういう思いに執らわれている限り、自分が本当に何をやったらいいのか見えてこなかったし、人から声かけがあってもそれをそのまま受け入れられなかった。

特講の最中に途中で悩んで一人になってしまっているようなメンバーが何人か出てきた。そういう人を目の前にして、その人にかけてあげられる適当な言葉が英語では出てこなかった。たった今、心が離れてしまっている人と自分がどう繋がって行けるのか、それを考えたとき、その人すべてを包み込む気持ちが出てきてハグをした。

オーストラリア人は日常的にハグをする。ただこれまで自分には少し抵抗感があった。でもそう思う自分の世界から飛び出してみた時、自分に出来る事はハグしかなかった。人の観念を超え、心一つになった瞬間だったと思う。

本当の実顕地、本当の社会づくりには“心一つ”が絶対条件だと思うし、それを日々研鑽し、実践することでモデルになっていく。単位的な満足ではなく、世界的視野にたっての実践をする事が、ここオーストラリア実顕地が担っている役割だし、オーストラリアの人と一緒に創って行く実顕地にして行きたい。

特講に来てヤマギシズムに触れ、本物を感じる人は次々と出てくる。でもそこに一番求められるのは、本当にそれを極めて実践し続ける実績ではないだろうか。そこに現れているものが本物なら、必ず伝わって行くと思う。

“観念の転換で簡単に心一つになれる”

Just do it!

メニューが決まらないままスタートした今回の厨房は、Dana(ダイナ)さんと私の二人が、一日とか、一日半とか、時には3時間入ってくれる会員さんを受け入れながら、かなり必死でやりました。

食材もメニューも決まらないまま買い集めてくる様で、特講終了時には大量の食糧が残ってしまいました。又、メニューそのものも、そして食材一つ一つも、私には全く分からないものばかりです。料理の味も私が今まで味わったことのないジャンルのもので、私の感じるうま味とかでは計れないものでした。メインディッシュは全体にザラザラした粒っぽい穀物中心の料理です。パスタもカサカサした食感のもので私の知っているものとは大きく違っていました。でも、特講生やオーストラリア人の係りDaianさんChisさんがbeautifulとか美味しいとか言ってくれたので、あっ美味しかったんだと、正直ほっとしました。

私がこの間思っていたことは、調理人として未特のまま、ここに来てくれたDanaさんがここで思い切りやれるよう、楽しくやれるよう、その一点だけで、それが特講生に楽しい厨房を感じてもらえる一番の道だということです。

ともかくDanaさんが元気にやれる様にやっていたので、私自身は身体が本当に軽く動いて、眠くなることはあっても疲れているという感じは全くなかったので本当によかったです。私が元気でやれることはDanaさんの元気につながっていた気がします。いっしょにやれて本当によかったです。

次回に向けてはメニューを前もって料理人ときっちり打ち合わせ、ダイアンさんや和子さん達で研鑽して決めておくほうがよいと思います。いくつもの料理がテーブルに載っているのはなく、一つ一つの料理がもっと活かされる様、もっと料理の数を減らし、それをたっぷり作り、きれいに飾ってテーブルに載せること。

又、受け入れる会員さんも一日、二日でなく、一週間通して一人か二人を送り出せる様、地域の人が支えあってやれる方がよいように思います。支える人たちも送り出された人たちも味わえるものが大きくなると思うし、厨房ももっと楽にやれると思います。

5日目の昼食から特講生、世話係そして私達生活世話係呼んで料理を囲み、手をつないで、みんなで意識合わせをやるようになりました。

5日目の昼食から特講生、世話係そして私達生活世話係呼んで料理を囲み、手をつないで、みんなで意識合わせをやるようになりました。

この日の昼食は鮭と梅干しの入ったおむすび、煮たまご、きんぴら牛蒡、みそ汁。

一人がメニューを読み上げ、みんなでハーモニーを作っての食事でした。私も少しメニューについての紹介をさせてもらいました。日本料理の紹介にパンとバターお組み合わせたので特講生から爆笑されました。

おむすびの結びの意味が偶然にも「to tie or connect together」だったので、心一つに結ばれた特講生にぴったりだなあと思いました。みんな落ち着いて、だんだん地に足がついてきた様に見受けられ嬉しい限りです。

毎日作るメニューは私にとって殆ど初めての料理で、作っていても何を作っているのかさっぱり分からない時もあります。食材そのものは大きく違いが無くても、いろんなスパイスによって不思議な料理に変わることにびっくりしています。

昨日はポレンタを作ったのですが、見掛けは四角く黄色いプリンみたいなものだけど、食べてみると、固めのおかゆをオーブンで焼いたような味で、食べてみての感想を聞かれても、ただ「う〜ん!???」としか返事の出来ない味でした。

人も食べ物も新しい出会いばかりですが、厨房の中は元気いっぱいで、つくづく特講の炊事はいいなあと感じています。疲れきってソファーに寝てしまう事もありますが、特講炊事を満喫しています。

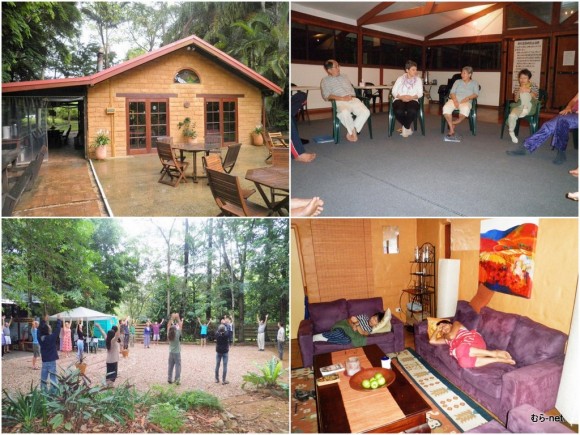

12月9日、ゴールドコースト空港から第一回特講の受講生ポールさんの車に乗り込み、特講会場ガナバーへ。道中のクネクネした山道を行く感じは、まるで大安特講会場へ向かっている様で何だかワクワクしていました。森の中にあるガバナーは本当に美しい所で来るだけで心が広がるよう様なすばらしい特講会場です。

12月9日、ゴールドコースト空港から第一回特講の受講生ポールさんの車に乗り込み、特講会場ガナバーへ。道中のクネクネした山道を行く感じは、まるで大安特講会場へ向かっている様で何だかワクワクしていました。森の中にあるガバナーは本当に美しい所で来るだけで心が広がるよう様なすばらしい特講会場です。

敷地の一番奥が研鑽会場になっていて、椅子と座布団というスタイルで研鑽会、夜はそこにマットレスを引き男性も女性も一緒になって寝ています。

食事はベジタリアンの人もいる為、バイキング方式です。テーブル準備や盛りつけもなく、各自で持ってきたお皿によそって食べています。一つの長いテーブルにみんなで座って食べていて、日本の特講では考えられない光景ばかりです。まだまだ始まったばかりでこれからが楽しみです。